数字经济产业发展现状与趋势

发布时间:2023-12-06来源:浏览量:72

8月21日下午,国务院以“加快发展数字经济,促进数字技术与实体经济深度融合”为主题,进行第三次专题学习。国务院总理李强指出,要深入学习贯彻习近平总书记关于发展数字经济的重要论述,把握新一轮科技革命和产业变革新机遇,协同推进数字产业化和产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合,不断做强做优做大数字经济,更好助力经济总体回升向好、赋能高质量发展。

在不断变化的技术和商业环境中,数字经济正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。在我国,随着新兴技术的不断成熟和应用,“数字化”已经上升为国家战略,推进“数字中国”建设成为新时代发展的重要主题。数字化转型是当下企业快速发展、适应变化的重要途径之一,企业需要不断提升数字能力,才能与时代同行。

01 数字经济的特征

数字经济与传统工业经济既有区别,又有联系。从区别上看,数字经济的关键生产要素是数据。无论是围绕数据信息收集、存储、加工、传输、追踪形成的智能制造,还是依托数据计算和运用的大数据、人工智能、边缘计算等技术,数据都是重要原料和关键投入。从联系上看,传统工业经济拥有对数字经济而言很重要的数据来源和应用场景,互联网、大数据、人工智能等数字技术在传统工业经济领域的广泛使用和深度融合,可以提高传统工业的全要素生产率,发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

国家统计局发布的《数字经济及其核心产业分类统计(2021)》中指出,数字经济分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业5大类。其中,既有数字产业化部分,又有产业数字化部分,恰恰体现了数字技术与实体经济融合发展、相互促进、密不可分的关系。

传统工业经济拥有的海量数据和丰富应用场景等宝贵资源,是数字经济发展的重要保障,发展智能制造需要一定程度的工业能力积累。传统工业经济的数字化、智能化发展也可以为数字经济尤其是数字产业化发展提供强有力的支撑。数字经济作为一个系统的整体,其持续发展取决于各产业部门的匹配和支持程度,数字产业化的发展离不开能源、电力和材料等传统工业部门的支持,而后者的数字化、智能化水平提升,又可以更好地促进数字产业化发展。

当前,数字经济成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。但是,这并不意味着数字经济对后两者的替代和消灭,而是超越和发展,通过数据这一关键要素转变传统生产方式,促进经济提质增效升级。

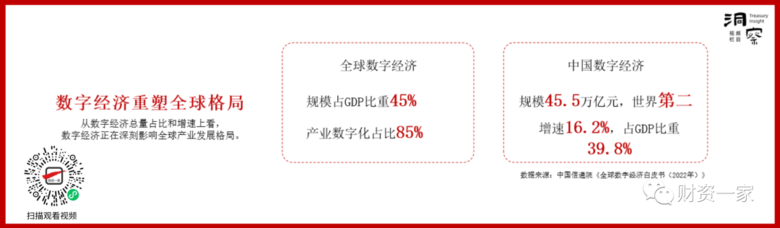

02 世界及我国数字经济发展现状

7月5日,2023全球数字经济大会主论坛上,中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示,主要国家数字经济发展持续提速。2022年美国、中国、德国、日本、韩国等5个主要国家的数字经济总量为31万亿美元,数字经济占GDP比重为58%。根据白皮书,主要国家数字经济规模同比增长7.6%,高于GDP增速5.4个百分点。产业数字化持续带动5个国家数字经济发展,占数字经济比重达到86.4%,较2016年提升2.1个百分点。

从国别看,2016年至2022年,美国、中国数字经济持续快速增长,数字经济规模分别增加6.5万亿美元、4.1万亿美元;中国数字经济年均复合增长14.2%,是同期美中德日韩5国数字经济总体年均复合增速的1.6倍。德国产业数字化占数字经济比重连续多年高于美中日韩,2022年已达到92.1%。

2022年,我国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,占GDP比重41.5%,这也是中国数字经济规模首次突破50万亿元。数字经济日益彰显出巨大的发展潜力和无穷的创新活力,数字消费、智能制造、5G应用等数字技术不断推陈出新,一批批数字产业龙头和专精特新企业脱颖而出,为经济发展注入新动能。

回顾我国数字经济发展历程,主要发展经验在于以下四个方面:在政策方面,注重国家顶层设计和超前布局;在内生动力方面,大力发展科技创新,坚持实施创新驱动发展战略;在营商环境方面,持续推进“放管服”改革,不断优化市场环境;在空间布局方面,各个地区开展数字经济“大比拼”,形成了“以竞争促增长”的发展态势。

从全国各省市数字经济产业发展来看,有28个省市自治区发布了关于数字经济产业的“十四五”发展规划、行动计划/方案,各地在数字经济领域企业引育、平台载体打造、数字基础设施建设、高层次人才引进等多方面加快发力,塑造数字经济的区域个性成为各地推动经济高质量发展的有力抓手。

数字经济的崛起与繁荣,为我国经济社会发展提供了“新领域新赛道”和“新动能新优势”,将会持续成为引领中国经济增长和社会发展的主导力量。但我们也要清醒地看到,与美国相比,无论在底层数字技术上,还是在数字经济规模及对国民经济的渗透率上,我国仍存在着较大差距。因此,我国需要继续把握好数字经济发展的机会窗口,扬长补短,加强关键核心技术攻关,着力扩大国内市场应用,逐步消弭城乡“数字鸿沟”,加快弥补数字人才缺口,继续实施包容审慎监管。

03 成渝地区数字经济发展情况

近年来,川渝数字经济高速增长。2021年,两地数字经济增加值突破2.5万亿元,占地区GDP比重达到30.5%,川渝两地数字经济已迈入全国一流方阵。

大力发展数字经济,是成渝地区双城经济圈建设的重要一环。相较沿海发达地区,川渝两地均具有后发优势,早在2019年1月,第六届世界互联网大会上,重庆、四川同时被确定为国家数字经济创新发展试验区。推动成渝地区双城经济圈建设四川重庆党政联席会议举行第一次会议提出,成渝双城经济圈将“共建国家数字经济创新发展试验区”。

去年12月11日,2022年中国信息通信大会发布了《四川省数字经济综合发展水平评估报告(2022年)》。报告显示,四川省数字经济总体发展势头迅猛,已成为四川经济的重要引擎。2021年,四川省数字经济规模达1.92万亿元,居全国第九,是“十三五”初期的2.2倍;同比增长19.2%,居全国第四;占GDP比重达35.7%,五年来累计提升超10个百分点。

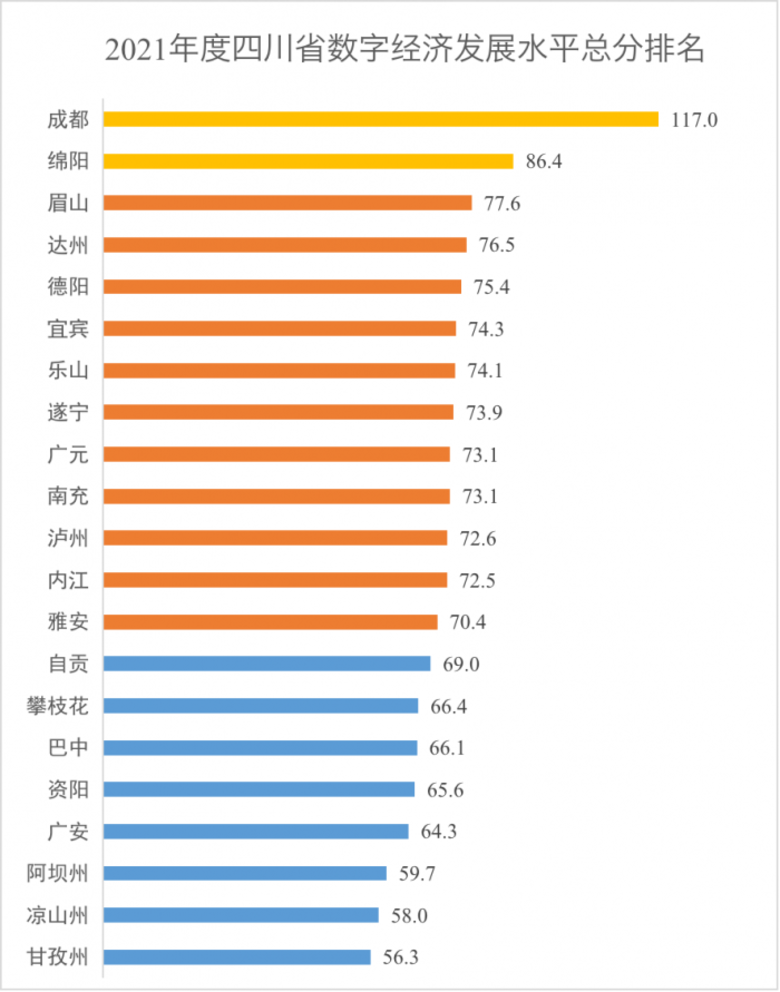

从市(州)来看,四川数字经济发展水平总体呈现三个梯队。成都、绵阳两市领跑全省,位列第一梯队,“一核一轴”引领格局明显。眉山、达州、宜宾等11个城市处于第二梯队,相互之间差距较小、竞争激烈,追赶态势初步形成。自贡、攀枝花、巴中等8个市(州)处于第三梯队,数字经济基础总体比较薄弱,亟需补足短板,发挥数字效能,提升空间广阔。

从区域来看,成都平原经济区数字经济综合发展水平领先,特别是在数字产业化和数字化效率提升水平上与其他四个区相比优势明显,川南经济区、川东北经济区、攀西经济区、川西北经济区紧跟其后。

与此同时,重庆正全方位推动数字产业化、产业数字化,目前数字经济企业突破2万家,数字经济增加值占地区生产总值比重达到40%,预计到2025年全市数字经济产业规模将超过1万亿元。

在数字产业化方面,重庆正大力实施软件信息服务业“满天星”行动,一体推进场所、场景、生态建设,促进产业特色化、差异化、集群化发展。截至2022年,全市软件业务收入超过2700亿元,软信企业数量、从业人数分别超过3.5万家、26万人。

在产业数字化方面,重庆加快智改数转步伐,累计实施6080个智能化改造项目,建设认定144个智能工厂、958个数字化车间,示范项目生产效率平均提升56.8%、运营成本平均降低22.1%,实施智能化改造的规上企业对全市工业产值增长贡献率超七成。

下一步,重庆市将以“数字重庆”建设为引领,纵深推进产业治理数字化、生产过程智能化、产业组织网络化,加快构建以数字经济为引领的现代化产业体系,为现代化新重庆注入“数字力量”。

04 宜宾数字经济发展简介

2023年1月3日,在宜宾市第六届人民代表大会第三次会议上,宜宾2023年政府工作报告精确勾勒出宜宾产业发展蓝图,即:全力打造世界级优质白酒产业集群,全力打造全球一流动力电池产业集群,全力打造国家级晶硅光伏产业集群,全力打造全国同类城市领先的数字经济产业集群。

智能终端是支撑数字经济发展的基础,是数字经济的重要入口和载体,也是数字经济主体产业的重要组成部分。

提起宜宾数字经济产业发展,就不得不提智能终端产业。2016年是宜宾智能终端产业发展的分水岭。2016年10月,宜宾市第五次党代会上提出“产业发展双轮驱动”战略,加快构建食品饮料、锂电、电子信息、高端装备制造、新材料、绿色能源化工六大千亿主导产业集群,同时,宜宾紧扣省委省政府“5+1”产业体系建设部署,全力改造提升传统优势产业,加快培育发展新兴产业,着力构建具有资源禀赋和区域地理特色的工业经济新体系。

至此,智能终端产业正式进入宜宾视野,成为战略性新兴产业中的重点产业,肩负着宜宾经济结构调整、产业转型等重要使命。同年7月,宜宾市与深圳市手机行业协会签订战略协议,至此,一个被无数人用“无中生有”这个词来形容的宜宾智能终端产业发展奇迹,正式拉开了序幕。

宜宾智能终端产业从最初就明确精细化发展方向,在紧盯一线名牌企业招商的同时,着重从“建链、补链、强链”角度,梳理重点、优势、特色的产业链条企业清单,围绕链条查漏补缺招商,实现整个产业的整体集群式发展。

经过几年的发展,宜宾已经逐步形成以手机整机产品为主,纵向拥有方案设计、零组件配套、金融供应链等支撑服务企业,横向拓展到新型显示、智能家居、智能穿戴等泛智能终端领域的产业体系。

2020年,宜宾智能终端产业规上工业产值突破300亿元,共生产手机整机6987.12万台,同比增长24.39%,分别占全国、全省产量的4.76%、52.48%,在全市规上工业总产值的占比达11%,对全市GDP增长的贡献率达到18.8%,对工业增长的贡献率更是达到惊人的40%。2021年,宜宾智能终端产业得到进一步快速发展,81家规上智能终端企业共实现营收456亿元,其中手机总产量7227万台,全市61家智能终端企业实现进出口总值151.8 亿元,宜宾智能终端产业在主要新兴产业中已经有占一席之地。2022年宜宾智能终端产业逆势而上,实现产销手机整机6910万台,分别占全国、全省同期手机产量的4%,51%,实现产值494亿元,增长8.5%。

值得一提的是,宜宾智能终端产业是典型的外向型产业,每年数以千万计的智能终端产品,通过各种渠道销售到全球各个大洲数十个国家。数据显示,2022年1-12月,宜宾市实现进出口总值316.9亿元,同比增长33.7%。 外贸总值两年跨越两个百亿台阶,历史首次跃居全省第二位,其中出口总量首次突破200亿元,进口总量首次突破100亿元,均创历史新高;其中,智能终端产业外贸进出口总额从2017年的3.2亿元增长至2021年的152亿元,五年总量增长约50倍,2022年,智能终端企业实现进出口额142.2亿元,占宜宾市外贸进出口额的44.9%,成为外贸的主力军。

除了在产值、进出口方面的贡献,在就业、税收、科技创新等方面,宜宾智能终端产业也起到举足轻重的作用。

除了智能终端产业外,宜宾还将设立数字经济产业发展基金,抢抓全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(四川)中心城市建设机遇,鼓励现有智能终端企业增资扩产,加快向物联网领域转型发展。推动电子信息制造业延链补链,促进信息服务外包、信息系统集成、软件产品研发等业态发展,高质量筹办数字经济场景发布大会。促进数字经济与实体经济深度融合,提升产业数字化、信息化、智能化水平。

05 宜宾数字经济发展前景

当前,宜宾正抓紧编制《宜宾市数字经济产业发展规划(2023—2025)》,坚持全市一盘棋、市区一体化的发展思路,将规划一批“软硬兼备”的产业赛道,建设一批特色应用场景,打造一批专业特色楼宇,培养一批数字人才资源,出台一批专业化支持政策,发展独具宜宾特色的数字经济产业生态体系。

2022年底,宜宾在全省率先成立宜宾市数字经济局,2023年创新探索成立宜宾数字经济产业发展公司,随后首次高规格举行数字经济领域的行业大会,即将设立宜宾数字经济产业发展基金……宜宾正一步步将“全力打造全国同类城市领先的数字经济产业集群”的目标从蓝图变为现实。

发展数字经济,宜宾底气何在?

在“硬”实力方面,以朵唯、极米、康佳等为代表的智能终端企业正在向着千亿级产业冲刺,这是宜宾近年来以电子信息领域硬件制造突围数字经济产业路径的重要方向,继朵唯之后,美捷的营收也在2022年迈过百亿元门槛大关,宜宾已有两家营收过百亿的智能终端企业。

在“软”实力方面,作为全国首批、西南地区唯一的国家产教融合试点城市,宜宾规划建设36平方公里大学城和科创城,目前在宜办学的中高职学生近9万人,12所在宜高校在校大学生9万余人,其中在校电子信息类专业高校学生就有1.14万人,这些都有望成为宜宾发展数字经济的人才基础。同时,宜宾地处川滇黔三省结合部,位于成都、重庆、昆明、贵阳的几何中心,随着今年成宜高铁和明年渝昆高铁四川段的建成通车,宜宾将坐拥两条350公里时速高铁,同时进入成都和重庆“一小时高铁圈”,成都和重庆都是全国数字经济的重地,联动成渝,宜宾的数字经济产业可以辐射3省8市超过3000万人。

而在发展方向上,宜宾在数字经济的产业赛道的选择上注重差异化发展,根据自身特色在发展方向上有所侧重,重点瞄准软件信息服务、数字文创、平台经济、新型物联网终端、能源电子、汽车电子、新型显示等数字经济重点赛道发力,推进数字经济产业高质量发展。

在具体战术上,宜宾的做法是协同配套成渝万亿级电子信息产业集群,招引成渝数字经济产业链的优势企业和独角兽企业来宜宾,同时,“用市场换落地”,通过释放市内的数字经济投资机会让更多的知名数字经济企业能深耕宜宾,留在宜宾。

在三江新区的临港智能终端产业园,已供地面积5500亩,是集智能终端研发中心、生产基地、综合服务区和生活配套区为一体的产业发展集群园区;距其不远的宜宾市大数据产业园已建成办公用房约5.6万平方米,目前已入住企业27家。在宜宾主城区,智能终端、大数据、信息技术服务3类数字经济产业园正加快形成,只待数字经济企业前来入驻。宜宾市信息技术服务产业园,位于叙州区,分为A区和B区,主要发展内容审核、动漫游戏、信息技术研发应用等新经济业态,现已入驻欢聚游、北京百鸣集团等企业13户,B区预计今年6月投入运营。

2023年以来,宜宾数字经济产业开始发力,字节跳动策划审查基地项目正式投入运营。宜宾信息技术服务产业园和宜宾大数据产业园开园运营,目前已落户欢聚游、北京百鸣集团、华为、浪潮、中软、大华等15家高能级企业,2023年力争实现营收640亿元。